Trägerrakete

Engl. launcher, launch vehicle; in der Raumfahrt eine Rakete, die dem Transport von Menschen oder Nutzlasten in den Weltraum und speziell in Umlaufbahnen dient. Als Abgrenzung der Erdatmosphäre gegenüber dem Weltraum ist im Kontext der Luft- und Raumfahrt die Definition der Fédération Aéronautique Internationale international am gebräuchlichsten, nach der der Weltraum in einer Höhe von 100 Kilometern beginnt (Kármán-Linie).

Allgemeines

Ein Trägerraketensystem (launch system) umfasst die Trägerrakete selbst, die Startrampe und weitere Infrastrukturelemente.

Um die Erdumlaufbahn zu erreichen muss die Trägerrakete ihre Nutzlast auf eine Mindestgeschwindigkeit von 28.000 km/h beschleunigen, was etwa der 25-fachen Schallgeschwindigkeit eintspricht. Um die Erdanziehungskraft für eine Reise zum Mond oder zum Mars zu überwinden, muss die Geschwindigkeit ungefähr 40.000 km/h betragen.

Die Nutzlast ist in der Regel ein künstlicher Satellit, der in eine Erdumlaufbahn gebracht wird oder es handelt sich um Bauteile für eine Raumstation. Aber einige Raumflüge sind suborbital, d.h. sie gelangen nicht in eine Umlaufbahn, bei anderen sind die Raumfahrzeuge in der Lage, die Erdumlaufbahn ganz zu verlassen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um wissenschaftliche Raumsonden zur Erkundung des Weltalls. Trägerraketen, die mit ihrer Nutzlast eine suborbitale Bahn beschreiben, sind Höhenforschungsraketen, meist für meteorologische oder aerologische Messungen. Die Nutzlast befindet sich fast immer unter einer Nutzlastverkleidung, die diese vor und während des Starts vor äußeren Einflüssen schützt.

Mittels Trägerraketen wie der amerikanischen Atlas, Titan, Saturn, Ariane 6, Falcon-9, Starship, sowie der sowjetisch/russischen Wostok, Woschod, Sojus und der chinesischen Langer Marsch 2E wurden und werden Nutzlasten und teils auch Menschen in den Weltraum befördert. Auch der ausschließlich bemannt startende amerikanische Space Shuttle galt als eine Trägerrakete, da er ebenfalls dem Transport von Menschen und Lasten in den Weltraum diente.

Durch Auftankstationen im Weltraum sollen perspektivisch auch viel größere Strecken wie zum Beispiel zum Mars möglich sein.

Standorte von Startplattformen

Die Starteinrichtungen können sich auf Land in Weltraumbahnhöfen befinden, auf dem Meer auf festen (San Marco) oder mobilen Plattformen (Sea Launch), auf einem U-Boot und in der Luft auf Flugzeugen oder Ballonen.

Konzepte von Trägerraketen

Einweg-Trägerraketen sind für den einmaligen Einsatz konzipiert, wobei sich die Trägerraketen in der Regel von ihrer Nutzlast trennen und beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühen oder beim Auftreffen auf den Boden zerfallen. Im Gegensatz dazu sind wiederverwendbare Trägerraketen so konzipiert, dass sie intakt geborgen und erneut gestartet werden können. Die Falcon 9 ist ein Beispiel für eine wiederverwendbare Trägerrakete. Ab 2023 sind alle wiederverwendbaren Trägerraketen, die jemals in Betrieb waren, teilweise wiederverwendbar, d. h. einige Komponenten werden geborgen, andere nicht. Dies bedeutet in der Regel die Wiederverwendung bestimmter Stufen, in der Regel nur der ersten Stufe, aber manchmal können auch bestimmte Komponenten einer Raketenstufe wiederverwendet werden, während andere nicht wiederverwendet werden.

Die bekannteste europäische Trägerrakete ist die Ariane, deren aktuelle Ausbaustufe die Ariane 6 ist. Die Arianeraketen gehören zu den wenigen Raketentypen die eine Doppelstartvorrichtung besitzen und für den Start von zwei großen Nutzlasten an Bord einer Rakete ausgelegt sind.

Zu den stärksten je gebauten Trägerraketen gehören die US-amerikanische Saturn V sowie die sowjetischen N1 und Energija. Keine von diesen Raketen wird derzeit hergestellt.

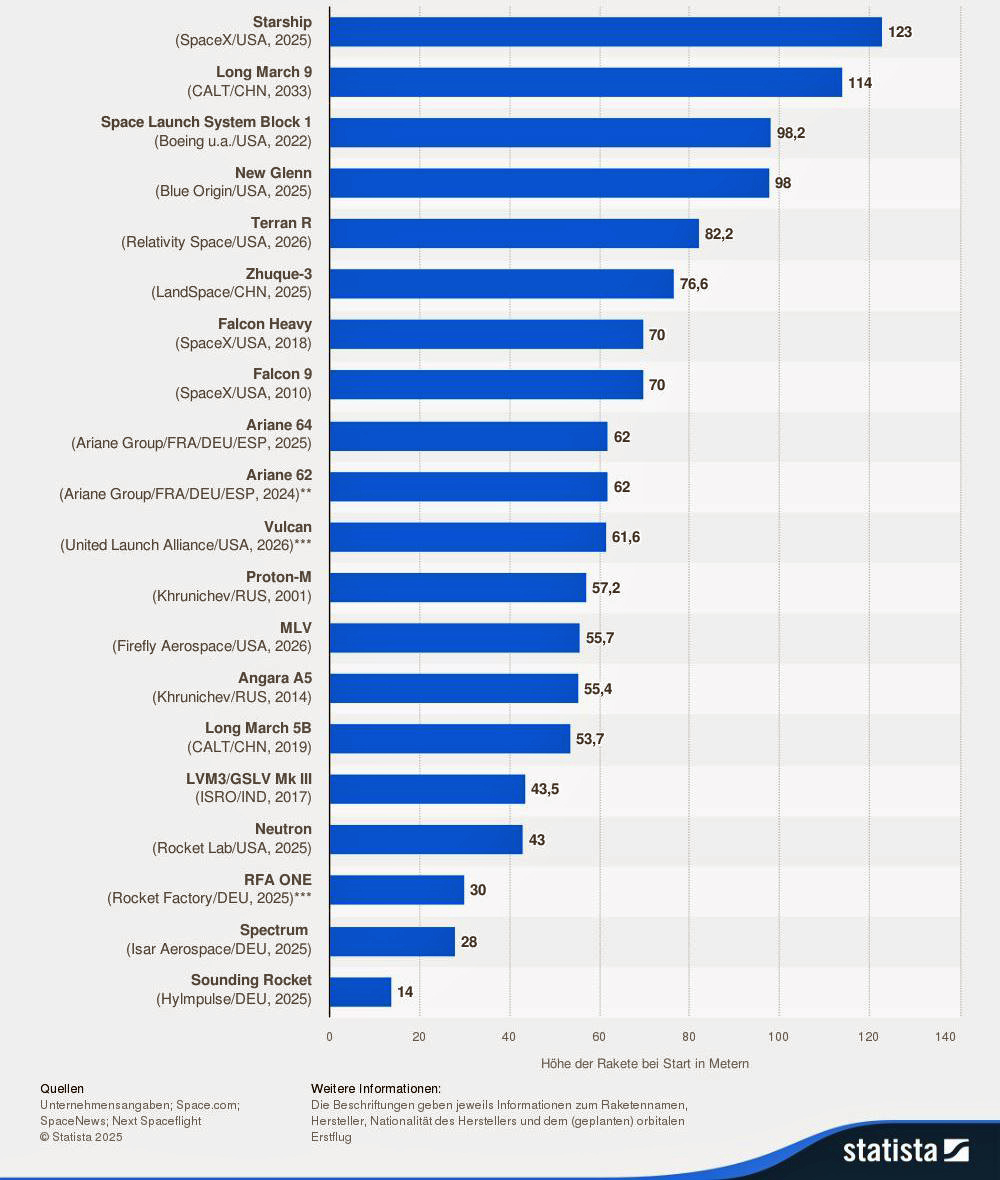

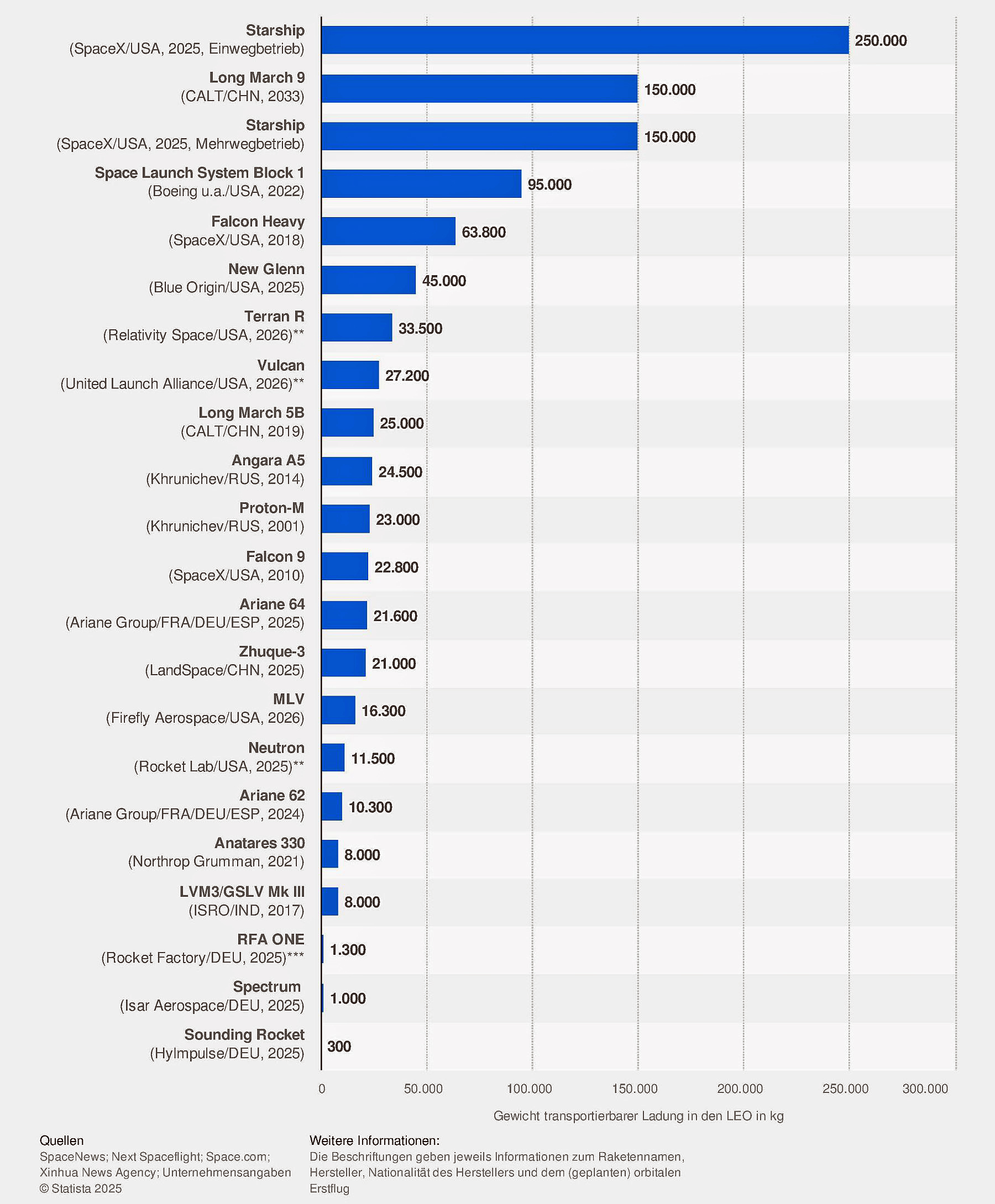

Die stärkste je gebaute Trägerrakete ist das US-amerikanische Starship von SpaceX, das bislang (Anfang 2025) nur suborbitale Testflüge absolvierte. Die stärkste je eingesetzte Trägerrakete war die Saturn V. Die stärkste heute im Einsatz stehende Trägerrakete ist das im Auftrag der NASA gebaute Space Launch Ship (SLS), das 2022 erstmals startete. Die stärkste im Einsatz stehende europäische Trägerrakete ist die Ariane 6, die stärkste chinesische Trägerrakete die Langer Marsch 5 und die stärkste russische Trägerrakete die Angara A5.

Auswahl von Trägerraketen nach Höhe beim Start in Meteren (2025) Quelle: Statista |

Entwicklungen

Die größte aktuell im Betrieb befindliche Trägerrakete für Transporte in die erdnahe Umlaufbahn LEO (in ca. 200 km Höhe) ist mit 95.000 kg Traglast die Space Launch System Block 1. Der orbitale Erstflug fand im Jahr 2022 im Rahmen des Artemis-Programms der NASA statt. Voraussichtlich im Jahr 2025 wird dieser Spitzenplatz vom Starship des US-amerikanischen Unternehmens SpaceX eingenommen, das laut Angaben des Unternehmens bis zu 250.000 Kilogramm in die erdnahe Umlaufbahn transportieren können soll. Wenn die Ladung wieder auf die Erde zurückgebracht wird, sollen noch 100.000-150.000 Kilogramm möglich sein. Am anderen Ende der Auswahl der hier dargestellten Trägerraketen stehen mit Rocket Factory, Isaraerospace, und Hylmpulse Start-ups aus Deutschland, die Raketen für den Transport von Kleinsatelliten entwickeln.

Durch Auftankstationen im Weltraum sollen perspektivisch auch viel größere Strecken wie zum Beispiel zum Mars möglich sein.

Mit der New Space Economy hat sich die Branche der Raketenhersteller deutlich diversifiziert. Waren es bis Anfang der 2000er Jahre nur wenige große Hersteller wie Boeing, Lockheed Martin oder Airbus (Ariane-Raketen), die Trägerraketen für meist staatlich finanzierte Weltraummissionen produzierten, haben im Jahr 2024 allein über 200 Start-ups Trägerraketen für Kleinsatelliten (bis 500 Kilogramm) entwickelt bzw. stellten diese schon her. Beispiele aus Deutschland sind die Unternehmen Isaraerospace und Hylmpulse. Beide wollen den ersten Start ihrer Raketen in den Orbit noch 2025 durchführen. Aber auch Schwerlast-Trägerraketen werden von neuen Unternehmen wie SpaceX und Blue Origin entwickelt bzw. betrieben.

Auswahl von Trägerraketen nach Transportgewicht in den LEO-Orbit (in kg) Quelle: Statista |

Europas Antwort auf den wachsenden Wettbewerb im Trägerraketenmarkt

Der globale Markt für Trägerraketen ist seit einigen Jahren einem heftigen Wandel unterworfen. Private Raumfahrtunternehmen – allen voran SpaceX – bieten Raketenstarts zu sehr günstigen, stetig sinkenden Preisen an und wetteifern so mit den institutionellen Trägern um Kunden. Zusätzlich drängen neue private Startdienstleister in den Markt, die Kleinträger für Cube- und Nanosatelliten anbieten. Mit diesen Trends ist auch die europäische Weltraumorganisation ESA konfrontiert. Die zukünftigen Träger Ariane 6 und Vega-C müssen in der Entwicklung und Produktion günstiger werden, um in diesem Wettbewerb mitzuhalten. Dafür hat die ESA bei Space19+ in Sevilla die Weichen gestellt. In speziellen Programmen werden innovative Entwicklungen wie 3D-gedruckte Triebwerke sowie Technologien für bessere Strukturen und Oberstufen angeschoben, die die Produktionskosten senken sollen. Die deutsche Industrie ist bestens aufgestellt, um ihren Beitrag zu einer wettbewerbsfähigen Ariane 6 zu leisten. Auch bei den Kleinträgern bringt die Bundesrepublik Europa auf Kurs. Dank einer Initiative der deutschen Delegation können nun Microlauncher-Unternehmen ESA-Mittel aus einem neuen Programm erhalten. So sollen sie in einen vielversprechenden Markt kommen, der momentan noch von den USA und China dominiert wird. Insgesamt hat Deutschland auf der Ministerratskonferenz in Sevilla rund 584 Millionen Euro in die Trägerprogramme investiert und damit auch die Startanlagen am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou (Französisch-Guayana) gesichert. So sorgt die Bundesrepublik dafür, dass Europas Tor zum Weltraum weiterhin offenbleibt.

Weichen in Richtung Zukunft gestellt

Kleinträger – die sogenannten Microlauncher – gewinnen in der kommerziellen Raumfahrt immer stärker an Bedeutung. Weltweit werden über 100 kommerzielle Projekte gezählt. Einige wenige dieser Systeme – vor allem amerikanische und chinesische – sind dabei bereits im Einsatz oder stehen kurz vor ihrem Jungfernflug. In Europa hinken die Firmen diesem Trend ein wenig hinterher. Erstflüge sind frühestens ab 2020 oder 2021 geplant. Mit dem neuen CSTS-Programm (Commercial Space Transportation Services and Support to Member States) der ESA soll sich das ändern. Hier werden – zurückgehend auf eine Initiative der deutschen Delegation – zukünftig kommerzielle Raumtransportdienste im Bereich der Kleinträger unterstützt. Die Bundesrepublik hat mit einer Beteiligung von 27,5 Millionen Euro die Führung vor dem Vereinigten Königreich in diesem Programm übernommen und damit den Grundstein gelegt, dass die Microlauncher-Aktivitäten gerade in Deutschland ausgebaut werden. Bislang drängen hier drei Unternehmen in diesen neuen Markt: die Isar Aerospace Technologies GmbH, die HyImpulse Technologies GmbH und die zur OHB-Gruppe gehörende Rocket Factory Augsburg GmbH. Alle haben jeweils privates Kapital bis in den zweistelligen Millionenbereich akquiriert. Zudem hat die britisch-dänische Orbex mit der Orbital Express Launch UG ebenfalls eine Niederlassung in München.

Quelle: DLR / ESA (R.o.)

Weitere Informationen:

- Launch Vehicles (ESA)

- Launchers (ESA)

- Launch Schedule - aktuell bevorstehende Raketenstarts (RocketLaunch.Live)

- Ins All und wieder zurück (tagesschau24, 2025)