Ariane 6

Bezeichnung für die weiterentwickelte Version der europäischen Trägerrakete aus der Ariane-Serie, die sich derzeit im Bau befindet. Gebaut wird sie von "ArianeGroup" (vormals "Airbus Safran Launchers"), einem 50/50 Joint Venture der Unternehmen "Airbus Defence and Space" und des französischen Triebwerksherstellers "Safran".

Die Ariane 6 wird in der Lage sein, Nutzlasten jeder Art in einen optimierten Orbit zu bringen – unabhängig von der Art der Mission: niedriger Orbit (LEO), geostationärer Transferorbit (GTO) oder sonnensynchroner Orbit (SSO). Aufgrund des großen Volumens unter der Nutzlastverkleidung kann die Ariane 6 sowohl klassische Einzel- oder Doppelstarts durchführen wie auch komplexe Missionen, die den neuen Anforderungen des Marktes entsprechen, wie die Aussetzung von Satelliten mit Elektroantrieb oder Mehrfachstarts von Konstellationssatelliten. Das gewährleistet das wiederzündbare Vinci®-Triebwerk der Oberstufe. Die Trägerrakete wird je nach Einsatzzweck in zwei Versionen erhältlich sein:

- Die Ariane 64 mit vier Boostern, sie kann mit einem Doppelstart mehr als 12 Tonnen in den geostationären Transferorbit (GTO) befördern.

- Die Ariane 62 mit zwei Boostern, sie kann über 4,5 Tonnen Nutzlast in den GTO oder sieben Tonnen in den SSO transportieren.

Erstflug

Die erste Ariane 6-Rakete ist am 9. Juli 2024 erfolgreich gestartet und hat ihre Mission weitgehend erfüllt, mehrere unterschiedliche Satelliten in eine kreisförmige Umlaufbahn zu bringen und Europas unabhängigen Zugang zum Weltraum wiederherzustellen. Der Erstflug mit der Bezeichnung VA262 war ein großer Erfolg für Europa; er ebnet den Weg für den nächsten Ariane 6-Flug in 2024 und demonstriert die Fähigkeit der neuen Schwerlastrakete, ihre Zielumlaufbahn zu erreichen und Satelliten und Konstellationen zu positionieren.

Die ersten drei Stunden der Mission lief alles wie geplant: Die Ariane 6 erreichte das Weltall und trennte auf dem Weg dorthin erst die beiden Hilfsraketen an ihren Seiten ab, dann ihre große Unterstufe mit einem Triebwerk, das Wasserstoff und Sauerstoff verbrennt. Nach etwa einer Stunde flog sie in einer Höhe von 560 Kilometern und setzte dort eine Reihe Mini-Satelliten und Experimente von Start-ups und Universitäten aus. Zum Ende des Flugs, etwa drei Stunden nach dem Start, gab es dann jedoch Probleme: Das in Bremen entwickelte Triebwerk der Oberstufe ließ sich nicht erneut zünden – eigentlich eine der Hauptneuerungen der Ariane 6 und ein Alleinstellungsmerkmal der 'Ariane 6' gegenüber den Raketen des Wettbewerbers SpaceX. So konnte die Rakete zwei ihrer Nutzlasten nicht aussetzen. Und ihre Oberstufe wird nun als Weltraumschrott für Jahre im All verbleiben, und nicht wie vorgenommen abbremsen und in der Atmosphäre verglühen.

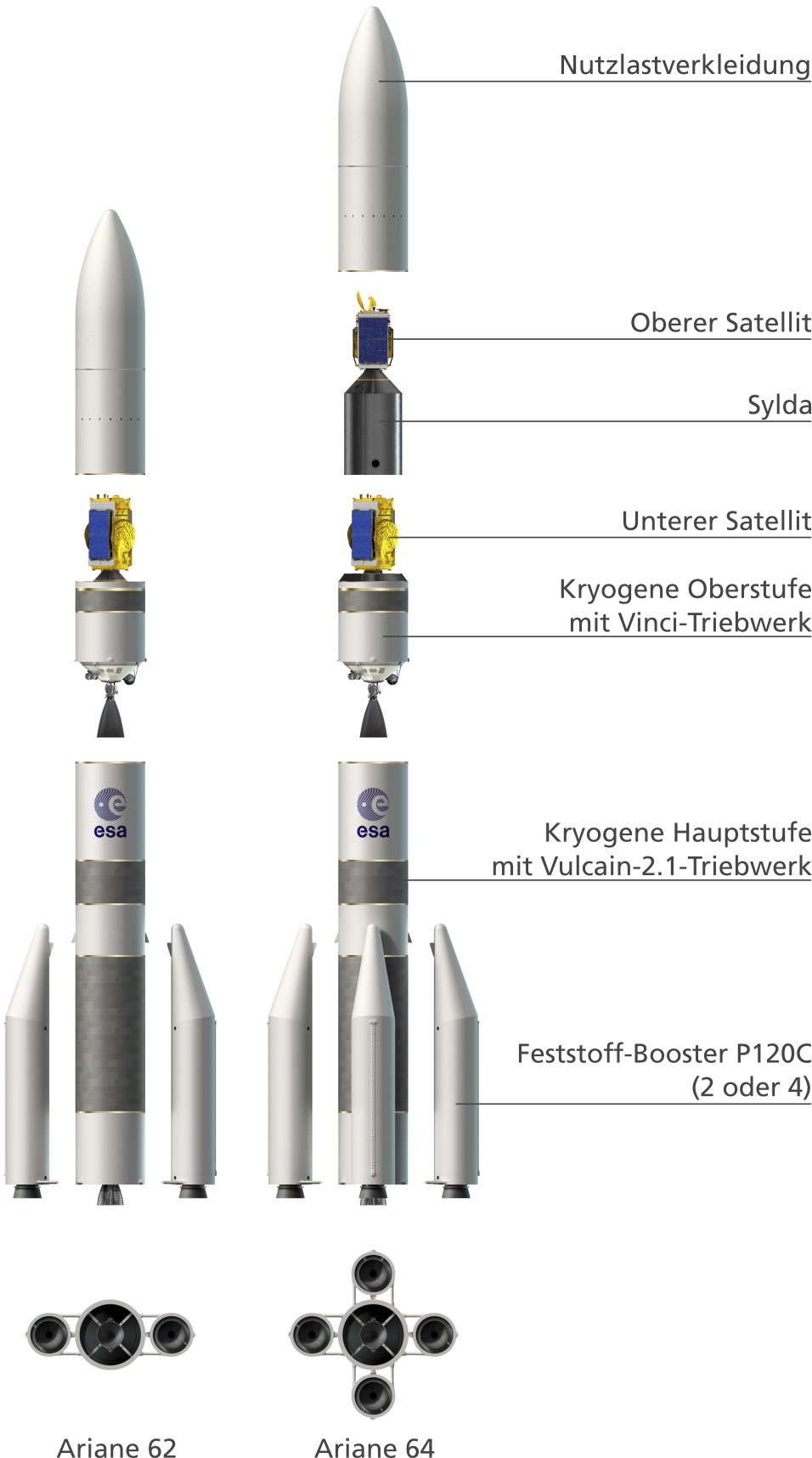

Aufbau

Die Ariane 6 ist, je nach Länge der Nutzlastverkleidung, zwischen 52 m und 61 m hoch. Die beiden Wasserstoff/Sauerstoff-Stufen und die Nutzlastverkleidung haben einen Durchmesser von 5,4 m. Die erste Stufe soll mit 140 t Treibstoff (H2/O2) betankt werden und die zweite mit 31 t. Beide Stufen haben jeweils zwei separate Tanks für Wasserstoff und Sauerstoff. Der Stufenadapter zwischen 1. und 2. Stufe ist lang, sodass das Vinci-Triebwerk, keine ausfahrbare Schubdüse benötigt, sondern in voller Länge hineinpasst. Die Ariane 6 ist beim Start so schwer, dass der Schub des Vulcain-2.1-Triebwerks nicht ausreicht, um sie abheben zu lassen. Sie benötigt dazu mindestens zwei Feststoffbooster. Die zwei oder vier Feststoffbooster des Typs P120 enthalten je etwa 142 t Festtreibstoff und haben jeweils einen Durchmesser von 3,4 m und eine Höhe von 13,5 m mit Verkleidung.

Die Oberstufe basiert auf Technologien, die bereits für Ariane 5 ME entwickelt wurden. Dazu gehört unter anderem auch das wiederzündbare Vinci-Triebwerk, das durch die flexible Ab- und Einschaltung vielfältige Missionen ermöglicht.

Ariane 6 2/4 - Explosionsansicht  Quelle: DLR Quelle: DLR |

Entwicklung

Über den Bau der Ariane 6 wurde am 2. Dezember 2014 auf dem ESA Ministerial Council entschieden und der Entwicklungsauftrag am 12. August 2015 an das Joint-Venture Airbus Safran Launchers (ASL) – seit 1. Juli 2017 ArianeGroup – vergeben. Nach dem Treffen des ESA Council am 17. April 2019 gab Arianespace die Produktion der ersten 14 Ariane 6 in Auftrag. Seit der Grundsatzentscheidung hat man das technologische Konzept dreimal geändert und die Umsetzung wurde zweimal beschlossen und wieder abgewandelt.

Für die Entwicklung der Ariane 6 werden durch die beteiligten europäischen Partner aus Europäischer Union, ESA und der Wirtschaft im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt:

- Die Wahrung eines unabhängigen Zuganges zum Weltraum für verschiedenste unbemannte Missionen basierend auf europäischer Technik.

- Die Verbesserung der Wettbewerbssituation im Angesicht eines wachsenden Marktes an kommerziellen Anbietern für Satellitenstarts.

Dabei arbeitet die ESA mit einem industriellen Netzwerk von mehr als 600 Unternehmen in 13 europäischen Ländern zusammen, darunter 350 kleine und mittlere Unternehmen, die von der Hauptauftragnehmerin ArianeGroup geleitet werden. Die ArianeGroup übernimmt die Abstimmung der gesamten Lieferkette, vom Management der Leistungsverbesserungen der Trägerrakete über die Produktion bis hin zur abschließenden Konfiguration durch die Bereitstellung der Missionsflugsoftware. Diese Kette umfasst Ausrüstung und Strukturen, Triebwerksfertigung, die Integration der einzelnen Stufen sowie die Integration der Trägerrakete in Französisch-Guayana. Die mit der Ariane 5 erworbene einzigartige Kompetenz ist eine der großen Stärken, auf die die ArianeGroup bei der Entwicklung der künftigen europäischen Trägerrakete Ariane 6 zurückgreifen kann.

Optimierte industrielle Organisation

Die Organisation der Produktion wurde völlig überarbeitet und optimiert. Aufgrund der Erfahrungen mit der Ariane 5 und des langjährigen Kunden-Feedbacks setzt die ArianeGroup auf eine Logik der „Entwicklung für den Betrieb“. Der so genannte „Ariane 6 Way“ nutzt die effizientesten Organisationsstandards und modernsten digitalen Tools. Design to Cost, Simultaneous Engineering, maximale Standardisierung bis hin zur Entwicklung gemeinsamer Elemente mit der Trägerrakete Vega-C, aber auch einwandfreie Qualität von Anfang an – das sind einige der Grundprinzipien. Die Entwicklung erfolgt nach dem RAMS-Verfahren (Reliability, Availability, Maintenability and Safety) und wird in zu erreichende Reifegrade (Maturity Gates) unterteilt. So ist in jeder Phase der Entwicklung gewährleistet, dass die Ziele erreicht werden.

Die industrielle Organisation für die Ariane-6-Produktion strebt maximale Effizienz über den gesamten Produktionszyklus an, bis hin zur Auslieferung am Startplatz, wo – um noch größere Flexibilität zu gewährleisten, die Montage der Nutzlast auf der Trägerrakete erfolgt. Die Einrichtung von Kompetenz-Clustern auf europäischer Ebene ermöglicht eine Zusammenarbeit mit den industriellen Partnern im Rahmen eines „erweiterten Unternehmens“ mit standardisierten Verfahren und Arbeitsmitteln für die Trägerrakete. Die Einführung neuer Produktionsabläufe und innovativer Fertigungstechniken (3D-Druck, Rührreibschweißen, Laseroberflächenbehandlung etc.) in Verbindung mit Product Lifecycle Management nach modernsten Standards tragen zur Optimierung der Serienproduktion bei. Damit sollen eine Kostensenkung um 40 bis 50 Prozent gegenüber der Ariane 5 erreicht und die notwendige Wettbewerbsfähigkeit für die neue Marktsituation gewährleistet werden. Die Ariane 6 wird Europas unabhängigen Zugang zum Weltraum weiterhin sichern.

Startverträge und geplante Flüge

Der Erstflug der 70 Meter langen Rakete war für Ende 2020 geplant, verschob sich aber bis zum 9. Juli 2024. Der erste Start einer Rakete ist immer mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der erste Start erfolgte mit einem Nutzlastdummy, der eine große Nutzlast simuliert, von dem in unterschiedlichen Höhen sekundäre Nutzlasten im Gesamtgewicht von bis zu 800 kg abgeworfen werden können. Zusätzlich wurden von ESA, der Arianegroup und dem Startdienstleister Arianespace Nutzlasten für den Jungfernflug der Ariane 6 ausgewählt. Es handelte sich um vier Experimente mit einer Gesamtmasse von bis zu 80 kg sowie sieben Kleinsatelliten und Demonstratoren mit einer Gesamtmasse von bis zu 800 kg.

Unter den ausgewählten Nutzlasten waren auch zwei aus Deutschland: OOV-Cube, ein Mikrosatellit der TU Berlin, sowie der Satellit Curium One von PTS, der unter anderem das erste Engineering-Modell der Elektronik und des Betriebssystems für die künftige Astris-Kickstufe der Ariane 6 testet. Das deutsch-französische Start-up The Exploration Company schickte einen ersten passiven, verkleinerten Demonstrator einer Wiedereintrittskapsel mit auf die Reise.

Die meisten dieser Nutzlasten sind Technologiedemonstratoren, Universitätsprojekte oder Testmodelle, die auf die Funktionstüchtigkeit und Verhalten unter Weltraumbedingungen getestet werden.

Nach ihrem Erstflug am 9. Juli von Kourou, Französisch-Guayana aus war der zweite Start der Ariane 6 für Dezember 2024 geplant. Dieser Flug erfolgte schließlich am 6.März 2025. Er ist der erste kommerzielle Flug der neuen europäischen Trägerrakete und wurde anders als der Erstflug von Arianespace gemanagt. Die Ariane 62 (mit zwei Feststoffboostern) brachte dabei den französischen Militäraufklärungssatelliten Composante Spatiale Optique (CSO) in den Orbit.

Eine besonderen Schub für den wirtschaftlichen Erfolg der Ariane-6 brachte im April 2022 der Vertrag zwischen Arianespace und Amazon über Startdienstleistungen für das Projekt Kuiper, einer Konstellation von Kommunikatiossatelliten. Im Rahmen des Vertrages wird Arianespace über einen Zeitraum von drei Jahren 18 Ariane-6-Starts vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana durchführen. Von den 18 geplanten Starts im Rahmen des Projekts Kuiper, werden 16 mit einer verbesserten Version der Ariane 64 durchgeführt werden.

Eine provisorische Startliste findet sich bei Wikipedia.

Weitere Informationen:

- Die Ariane 6 - Die Nachfolgerin (ArianeGroup)

- Ariane 6: Update nach dem Start (ESA)

- Startliste der Ariane-6 (Wikipedia)

- Space Transportation (ESA)

- Arianespace

- Ariane 6 Overview (ESA)

- Ariane 6 infographic: launch pad (ESA)