Fernerkundung (FE)

Unter Fernerkundung versteht man die Gewinnung von Informationen über ein Objekt oder ein Phänomen ohne physischen Kontakt mit dem Objekt. Dies geschieht durch Messung und Interpretation der vom Objekt ausgehenden oder reflektierten elektromagnetischen oder akustischen Wellen. Damit steht die Fernerkundung im Gegensatz zur In-situ-Beobachtung.

Der Begriff wird insbesondere für die Erfassung von Informationen über die Erde und andere Planeten verwendet. Die terrestrische Fernerkundung umfasst sowohl die feste Erdoberfläche als auch die Atmosphäre und die Ozeane.

Die Fernerkundung wird in zahlreichen Bereichen eingesetzt, u. a. in der Geophysik, der Geographie, der Landvermessung und den meisten geowissenschaftlichen Disziplinen (z. B. Explorationsgeophysik, Hydrologie, Ökologie, Meteorologie, Ozeanographie, Glaziologie, Geologie); sie findet außerdem u. a. in den Bereichen Militär, Nachrichtendienste, Handel, Wirtschaft, Planung und humanitäre Hilfe Anwendung.

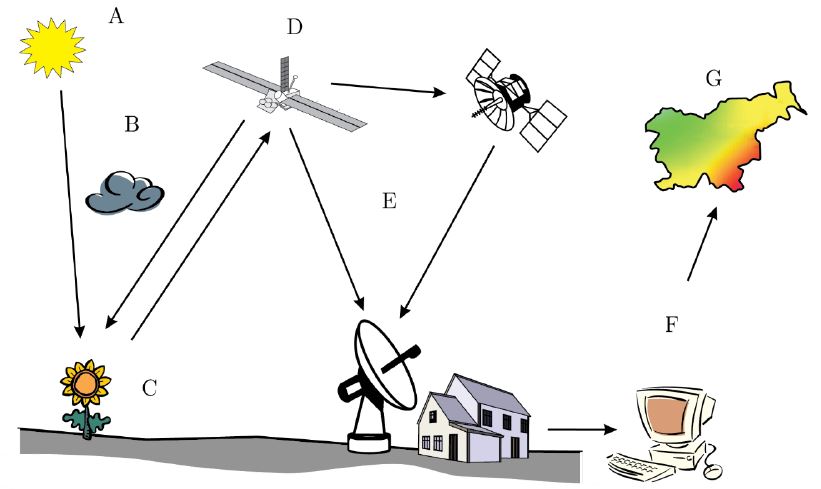

| Fernerkundungssystem (A) Energiequelle oder Beleuchtung (B) Strahlung und Atmosphäre (C) Wechselwirkung mit dem Ziel (D) Erfassung der Energie durch den Sensor (E) Übertragung, Empfang und Verarbeitung (F) Auswertung und Analyse (G) Anwendung Quelle: ESA |

Im heutigen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff Fernerkundung im Allgemeinen auf den Einsatz von weltraumgestützten oder luftgetragenen Sensortechnologien zur Erkennung und Klassifizierung von Objekten auf der Erde. Dazu werden Fernerkundungsdaten auf verschiedene Weise gesammelt – mit Satelliten, Flugzeugen, Hubschraubern und Drohnen.

Die Fernerkundungsmethodik unterscheidet "aktive" und "passive" Messverfahren. Die aktive Fernerkundung sendet Energie aus und misst das reflektierte Signal (z.B. Radar, Laserscanning). Die passiven Verfahren dagegen messen die reflektierte Sonnenenergie. Die passiven Methoden lassen sich weiter untergliedern in die optische (Wellenlängenbereich von 350 bis 2500 nm) und die thermale / emissive (Wellenlängenbereich von 3000 bis 12500 nm, Wärmestrahlung) Fernerkundung.

Zur Umwandlung von Fernerkundungsdaten in Informationsprodukte dienen Verfahren aus den Bereichen der digitalen Bildverarbeitung, Geographischen Informationssysteme (GIS) und Umweltmodelle (z.B. Klimamodelle, Biomassemodelle, agrarische Ertragsmodelle). Hier zählt wesentlich die Fähigkeit eines Geographen zu vernetztem Denken und zur Bearbeitung komplexer, interdisziplinärer Fragestellungen mit modernen Methoden der digitalen Informationsverarbeitung.

Siehe auch die Ausführungen im Kapitel Einführung in die Fernerkundung.